Originalmente publicado em junho de 1914 no livro Dublinenses (Dubliners), o nono conto da coletânea.

Conto em domínio público, disponível em inglês.

Tradução: Santiago Santos, abril de 2016 | 3.972 palavras

O sino tocou furiosamente e, quando a senhorita Parker pegou o receptor, uma voz furiosa bradou num sotaque estridente do norte da Irlanda:

“Mande o Farrington aqui!”

A senhorita Parker voltou à sua máquina, dizendo ao homem que escrevia numa mesa:

“O Sr. Alleyne chamou você lá em cima.”

O homem resmungou “Ele que se dane!” bem baixo e empurrou a cadeira para se levantar. De pé, se via que era alto e corpulento. Tinha um rosto pesaroso, cor de vinho tinto, com sobrancelhas e bigode claros: seus olhos eram ligeiramente protuberantes e o branco deles era sujo. Ergueu o tampo do balcão e, passando pelos clientes, saiu do escritório com passos pesados.

Ele subiu pesadamente as escadas até chegar ao segundo patamar, onde uma porta tinha uma plaqueta de bronze parafusada com a inscrição Sr. Alleyne. Aqui ele parou, ofegando de esforço e vexação, e bateu. A voz aguda exclamou:

“Entre!”

O homem entrou na sala do Sr. Alleyne. Simultaneamente o Sr. Alleyne, um homem pequeno que usava óculos de aro dourado num rosto barbeado, ergueu a cabeça de uma pilha de documentos. A cabeça em si era tão rosada e careca que parecia um grande ovo repousando sobre os papéis. O Sr. Alleyne não perdeu tempo:

“Farrington? O que significa isso? Por que sempre tenho que reclamar de você? Posso saber por que ainda não fez uma cópia do contrato entre Bodley e Kirwan? Eu lhe disse que precisava disso pronto até as quatro horas.”

“Mas o Sr. Shelley disse, senhor–”

“O Sr. Shelley disse, senhor… Preste atenção ao que eu digo e não ao que O Sr. Shelley diz, senhor. Você sempre tem uma desculpa ou outra pra se esquivar do trabalho. Deixe-me lhe dizer que se o contrato não estiver copiado até o final desta tarde eu vou levar o assunto ao Sr. Crosbie…. Você está me entendendo?”

“Sim, senhor.”

“Você está me entendendo?… Ah e outra coisa! Eu posso muito bem estar falando com a parede quando falo com você. Entenda de uma vez por todas que você tem meia hora pro almoço e não uma hora e meia. Quantos pratos você inclui nessa refeição, eu gostaria de saber… Está entendido?”

“Sim, senhor.”

O Sr. Alleyne voltou a curvar a cabeça sobre a pilha de papéis. O homem encarou fixamente o crânio polido que dirigia os negócios da Crosbie & Alleyne, avaliando sua fragilidade. Um espasmo de raiva agarrou sua garganta por alguns momentos e então passou, deixando em seu encalço uma sensação aguda de sede. O homem reconheceu a sensação e sentiu que precisava de uma boa noite de bebedeira. Passava da metade do mês e, se ele terminasse a cópia a tempo, o Sr. Alleyne talvez pudesse lhe dar um adiantamento do salário. Ele ficou parado, contemplando fixamente a cabeça sobre a pilha de papéis. De repente o Sr. Alleyne começou a revirar todos os papéis, procurando por algo. Então, como se não estivesse ciente da presença do homem até aquele momento, ergueu a cabeça novamente, dizendo:

“Hm? Você vai ficar parado aí o dia todo? Por tudo que é sagrado, Farrington, você não leva as coisas a sério!”

“Eu estava esperando pra ver…”

“Muito bem, você não precisa esperar pra ver. Vá lá pra baixo e faça o seu trabalho.”

O homem andou pesadamente na direção da porta e, ao sair da sala, ouviu o Sr. Alleyne gritar na sua direção que se o contrato não estivesse copiado até o fim da tarde o assunto chegaria aos ouvidos do Sr. Crosbie.

Ele voltou para a sua mesa no escritório inferior e contou as folhas que faltavam ser copiadas. Pegou a caneta e a molhou na tinta mas continuou encarando estupidamente as últimas palavras que havia escrito: Sob hipótese alguma deve o citado Bernard Bodley beneficiar… A tarde estava acabando e em poucos minutos acenderiam os lampiões a gás: então poderia escrever. Ele sentiu que precisava matar a sede na sua garganta. Levantou da mesa e, erguendo o tampo como antes, saiu do escritório. Ao sair o escrivão-chefe olhou para ele inquiridoramente.

“Está tudo certo, Sr. Shelley,” disse o homem, indicando com o dedo o objetivo da sua jornada.

O escrivão-chefe olhou para o cabideiro de chapéus e, vendo que estava com a fileira completa, não disse nada. Assim que chegou no patamar o homem tirou uma boina xadrez de lã branca e preta do bolso, colocou na cabeça e desceu rapidamente a escada de degraus bambos. Da porta da rua andou furtivamente pelo lado de dentro da calçada em direção à esquina e se enfiou de supetão por uma porta. Estava agora a salvo na escura cabine privada¹ do bar O’Neill’s, e enchendo a janelinha que dava para o balcão com sua cara inflamada, da cor do vinho tinto ou da carne vermelha, ele chamou:

“Ei, Pat, meu camarada, me vê um copo de porter².”

O garçom lhe trouxe um copo de plain porter. O homem bebeu em um só gole e pediu uma semente de cominho³. Ele colocou sua moeda de centavo no balcão e, deixando o garçom tateá-la nas sombras, retirou-se da cabine tão furtivamente quanto entrara.

Escuridão, acompanhada de uma neblina espessa, começava a dominar o anoitecer de fevereiro e os lampiões na rua Eustace haviam sido acesos. O homem seguiu pelas casas até alcançar a porta do escritório, pensando se conseguiria terminar sua cópia a tempo. Na escadaria um odor pegajoso e intenso de perfumes saudou o seu nariz: evidentemente a senhorita Delacour viera enquanto ele estava no O’Neill’s. Amassou sua boina, a enfiou de volta no bolso e entrou no escritório, assumindo um ar distraído.

“O Sr. Alleyne estava lhe procurando,” disse severamente o escrivão-chefe. “Onde você estava?”

O homem olhou os dois clientes que estavam parados no balcão como se para indicar que a presença deles o impedia de responder. Como ambos os clientes eram homens o escrivão-chefe deu uma risada.

“Conheço esse jogo,” ele disse. “Cinco vezes num dia é um pouco… Bom, é melhor você se apressar e pegar uma cópia da nossa correspondência do caso Delacour para o Sr. Alleyne.”

A fala na presença do público, sua corrida escada acima e a porter que ele engolira com tamanha voracidade confundiram o homem e, ao sentar em sua mesa para preparar o que lhe fora pedido, percebeu como era desesesperançosa a tarefa de terminar sua cópia do contrato antes das cinco e meia. A noite escura e garoenta estava chegando e ele ansiava por passá-la nos bares, bebendo com seus amigos entre o brilho dos lampiões e o clamor dos copos. Pegou a correspondência do caso Delacour e saiu do escritório. Esperava que o Sr. Alleyne não descobrisse que faltavam as últimas duas cartas.

O perfume pegajoso e intenso dominava todo o caminho até a sala do Sr. Alleyne. A senhorita Delacour era uma mulher de meia idade de aparência judia. Diziam que o Sr. Alleyne tinha um apreço por ela ou pelo dinheiro dela. Ela costumava vir ao escritório e ficava um bom tempo quando vinha. Ela agora estava sentada ao lado da mesa dele num aroma de perfumes, alisando o cabo do seu guarda-chuva e balançando a grande pena preta do seu chapéu. O Sr. Alleyne havia girado sua cadeira para encará-la e assentado o pé direito garbosamente sobre o joelho esquerdo. O homem colocou a correspondência na mesa e se curvou respeitosamente mas nem o Sr. Alleyne ou a senhorita Delacour notaram seu cumprimento. O Sr. Alleyne bateu com um dedo na correspondência e o lançou na sua direção como se para dizer: “Tudo certo: pode se retirar.”

O homem retornou ao escritório do andar inferior e sentou novamente em sua mesa. Encarou atentamente a frase incompleta: Sob hipótese alguma deve o citado Bernard Bodley beneficiar… e pensou como era estranho que as três últimas palavras começassem com a mesma letra. O escrivão-chefe começou a apressar a senhorita Parker, dizendo que ela nunca terminaria de datilografar as cartas a tempo de postá-las. O homem escutou o barulho do teclado da máquina por alguns minutos e então voltou a trabalhar para terminar a cópia. Mas não estava atento e sua mente divagava até alcançar o brilho e a algazarra do bar. Aquela era uma noite propícia para ponches quentes. Ele trabalhou com afinco na cópia, mas quando o relógio bateu cinco horas ele ainda tinha catorze páginas para escrever. Maldição! Não conseguiria terminar a tempo. Sua vontade era de xingar em alto e bom som, de acertar algo violentamente com o seu punho. Estava tão enraivecido que escreveu Bernard Bernard em vez de Bernard Bodley e teve que recomeçar numa folha em branco.

Ele se sentia forte o bastante para derrubar todos no escritório sozinho. Seu corpo ansiava por fazer algo, por explodir e se refestelar na violência. Todas as indignidades da sua vida o enraiveciam… Será que podia pedir ao caixa, em privado, um adiantamento? Não, o caixa não cederia, não cederia de jeito nenhum: não daria o adiantamento… Ele sabia onde encontraria os rapazes: Leonard e O’Halloran e Flynn Xereta. O barômetro da sua natureza emocional estava cravado no nível da revolta.

Sua imaginação o abstraíra tanto que seu nome foi chamado duas vezes antes que respondesse. O Sr. Alleyne e a senhorita Delacour estavam parados do lado de fora do balcão e todos os escrivãos haviam se virado esperando algo. O homem se levantou da mesa. O Sr. Alleyne começou a dar-lhe uma bronca em voz alta dizendo que faltavam duas cartas. O homem respondeu que não sabia nada a respeito delas, que fizera uma cópia fiel. A bronca continuou: foi tão amarga e violenta que o homem mal podia conter seu punho de descer na cabeça do nanico diante dele:

“Não sei nada de outras duas cartas,” ele disse estupidamente.

“Não — sabe — nada. É claro que você não sabe nada,” disse o Sr. Alleyne. “Me diga,” acrescentou, olhando antes pra mulher ao seu lado em busca de aprovação, “você me toma por um tolo? Acha que eu sou um grande tolo?”

O olhar do homem foi do rosto da mulher pra cabecinha em formato de ovo e de volta; e, quase antes que se desse conta, sua língua encontrou um momento oportuno:

“Não acho, senhor,” ele disse, “que seja justo me fazer essa pergunta.”

Os escrivãos chegaram a prender a respiração. Todos ficaram impressionados (o autor do gracejo não menos que seus vizinhos) e a senhorita Delacour, que era uma pessoa corajosa e amável, começou a sorrir largamente. O Sr. Alleyne corou até atingir o matiz de uma rosa silvestre e sua boca se contorceu com a impetuosidade de um anão. Ele sacudiu seu punho na cara do homem até que parecesse vibrar como a protuberância de alguma máquina elétrica.

“Seu canalha impertinente! Seu canalha impertinente! Eu acabo com você num segundo! Espere só pra ver! Você vai se desculpar comigo por essa impertinência ou será despedido do escritório neste instante! Você será despedido, está entendendo, se não pedir desculpas!”

Ele estava parado no lado oposto da rua, diante da porta do escritório, esperando para ver se o caixa sairia sozinho. Todos os escrivãos saíram e finalmente o caixa saiu junto com o escrivão-chefe. Não adiantava tentar falar com ele quando estava com o escrivão-chefe. O homem sentiu que estava numa péssima posição. Fora obrigado a oferecer uma desculpa abjeta ao Sr. Alleyne pela sua impertinência e agora sabia que o escritório se tornaria um ninho de marimbondos para ele. Podia lembrar a forma como o Sr. Alleyne perseguira o pequeno Peake até que saísse do escritório para abrir espaço pro seu próprio sobrinho. Ele se sentiu furioso e sedento e vingativo, chateado consigo e com todos os outros. O Sr. Alleyne nunca lhe daria um desconto que fosse; sua vida seria um inferno. Ele desempenhara mesmo o papel de tolo dessa vez. Não podia ter ficado de boca fechada? Mas eles nunca tinham se dado bem desde o início, ele e o Sr. Alleyne, desde o dia que o Sr. Alleyne o ouvira imitando o seu sotaque do norte da Irlanda para divertir Higgins e a senhorita Parker: aquilo fora o começo de tudo. Ele poderia ter pedido um dinheiro a Higgins, mas Higgins nunca tinha nem mesmo para si. Um homem com duas casas para sustentar, é claro que ele não podia…

Ele sentiu seu grande corpo novamente ansiando pelo conforto do bar. A neblina havia começado a esfriá-lo e ele se perguntou se conseguiria algo emprestado com o Pat no O’Neill. Ele nãco conseguiria mais que um xelim¹¹ com ele — e um xelim não serviria. Mesmo assim ele precisava conseguir dinheiro de um jeito ou de outro: ele gastara seu último centavo no copo de porter e logo seria tarde demais para conseguir dinheiro no lugar que fosse. De repente, ao manusear a corrente do seu relógio, ele pensou na loja de penhores do Terry Kelly na rua Fleet. Na mosca! Por que não pensara nisso antes?

Ele passou pelo beco estreito do Temple Bar rapidamente, murmurando que todos podiam ir para o inferno porque ele ainda conseguiria ter uma bela duma boa noite. O caixa do Terry Kelly disse Uma coroa! mas o cliente pediu seis xelins; e no final os seis xelins foram-lhe concedidos literalmente. Ele saiu alegremente da loja de penhores, fazendo um pequeno cilindro com as moedas entre seu dedão e os outros dedos. Na rua Westmoreland as calçadas estavam apinhadas com jovens homens e mulheres voltando do trabalho e moleques esfarrapados corriam aqui e ali gritando os nomes dos jornais vespertinos. O homem passou pela multidão, observando o espetáculo em geral com orgulhosa satisfação e encarando com ar autoritário as garotas dos escritórios. Sua cabeça estava cheia dos barulhos das sinetas dos bondes com seus carros sibilantes e seu nariz já farejava o ponche de vapores espiralados. Enquanto andava considerava os termos em que narraria o incidente aos rapazes:

“Então, eu só olhei pra ele — com calma, vocês sabem, e olhei pra ela. Aí olhei de volta pra ele de novo — gastando o tempo, vocês sabem. ‘Não acho que seja justo me fazer essa pergunta,’ eu disse.”

Flynn Xereta estava sentado no seu canto costumeiro do Davy Byrne e, quando ouviu a história, pagou uma meia dose para Farrington, dizendo que era a coisa mais brilhante que já ouvira. Farrington pagou uma bebida na sequência. Depois de um tempo O’Halloran e Paddy Leonard chegaram e repetiram a história para eles. O’Halloran pagou doses de puro malte quente para todos e contou a história da resposta que ele dera ao escrivão-chefe quando trabalhava no Callan da rua Fownes; mas, como a resposta fora nos moldes dos pastores liberais das Éclogas, ele foi obrigado a admitir que não fora tão astuta quando a resposta do Farrington. Diante disso, Farrington disse aos rapazes para enxugar os copos e pediu outra rodada.

Logo quando escolhiam seus venenos Higgins deu o ar da graça! Claro que teve que se juntar a eles. Os homens pediram que desse a sua versão do ato, e ele o fez com grande vivacidade, pois a visão de cinco uísques quentes era bastante excitante. Todo mundo caiu na gargalhada quando ele mostrou o jeito que o Sr. Alleyne sacudiu o punho na cara de Farrington. Então ele imitou Farrington, dizendo, “e aqui estava meu parceiro, bem tranquilão,” enquanto Farrington olhava o grupo com seus olhos pesados e sujos, rindo e às vezes capturando gotas errantes de bebida do seu bigode com a ajuda do lábio inferior.

Quando aquela rodada acabou fizeram uma pausa. O’Halloran tinha dinheiro mas nenhum dos outros dois parecia ter um tostão; então o grupo todo saiu do bar de certo modo arrependido. Na esquina da rua Duke, Higgins e Flynn Xereta desceram pelo caminho da esquerda enquanto os outros três voltaram pra cidade. A garoa caía nas ruas geladas e, quando chegaram no escritório da Ballast, Farrington sugeriu o Scotch House. O bar estava cheio de homens e barulhento com os ruídos de línguas e copos. Os três homens abriram caminho entre os vendedores lamurientos de fósforos na porta e formaram um pequeno reduto na quina do balcão. Eles começaram a contar histórias. Leonard os apresentou a um jovem rapaz chamado Weathers que atuava no Tivoli como acrobata e artista de humor pastelão. Farrington pagou uma rodada para todos. Weathers disse que aceitaria um uísque irlandês com Apollinaris¹². Farrington, que sabia bem o que era aquilo, perguntou aos rapazes se eles não queriam uma Apollinaris também; mas os rapazes pediram ao Tim para fazer o deles puro. A conversa foi ficando teatral. O’Halloran pagou uma rodada e depois Farrington pagou outra rodada, Weathers protestando que a hospitalidade deles era generosa demais. Prometeu levá-los aos bastidores e apresentá-los a umas garotas bacanas. O’Halloran disse que ele e Leonard iriam, mas que Farrington não iria pois era um homem casado; e os olhos pesados e sujos de Farrington encararam de soslaio os companheiros, indicando que sabia que estava sendo alvo de chacota. Weathers os obrigou a tomar uma única dose por sua conta e prometeu encontrá-los mais tarde no Mulligan da rua Poolbeg.

Quando o Scotch House fechou eles foram até o Mulligan. Foram para o salão nos fundos e O’Halloran pediu uma rodada de uísque com açúcar e água quente. Estavam começando a se sentir grogues. Bem quando Farrington pagava outra rodada Weathers voltou. Pro alívio de Farrington ele bebeu um copo pequeno de cerveja dessa vez. Os fundos estavam acabando mas tinham o suficiente para continuar. Naquele momento duas moças com chapéus largos e um jovem num terno xadrez chegaram e se sentaram numa mesa próxima. Weathers os saudou e disse ao grupo que eles eram do Tivoli. Os olhos de Farrington saltavam a todo momento na direção de uma das jovens. Havia algo notável na sua aparência. Uma echarpe imensa de musselina azul-pavão estava presa ao redor do seu chapéu e amarrada num grande arco sob o queixo; e ela usava luvas amarelhas brilhantes que alcançavam o cotovelo. Farrington fitava admirado o braço roliço que ela movia bastante e com muita graça; e quando, depois de algum tempo, ela correspondeu seu olhar, ele admirou ainda mais os seus grandes olhos castanho-escuros. A expressão oblíqua contida neles o fascinava. Ela o olhou uma ou duas vezes e, quando o grupo saía do salão, ela esbarrou na sua cadeira e disse “Oh, perdão!” num sotaque londrino. Ele a observou sair do salão na esperança de que olhasse para trás, mas ficou desapontado. Xingou sua falta de dinheiro e xingou todas as rodadas que pagara, particularmente todos os uísques e Apollinaris que pagara a Weathers. Se havia uma coisa que ele odiava era um parasita. Estava tão nervoso que perdeu o fio da conversa com seus amigos.

Quando Paddy Leonard o chamou ele se tocou que falavam a respeito de demonstrações de força. Weathers mostrava o seu bíceps ao grupo e se vangloriava tanto que os outros dois tiveram que convocar Farrington para defender a honra nacional. Farrington puxou a manga do mesmo jeito e mostrou o seu bíceps ao grupo. Os dois braços foram examinados e comparados e finalmente se decidiu que deveriam fazer um teste de força. Limparam a mesa e os dois homens descansaram os cotovelos sobre ela, apertando as mãos. Quando Paddy Leonard dissesse “Vai!” cada um deveria tentar derrubar a mão do outro na mesa. Farrington parecia muito sério e determinado.

O teste começou. Depois de cerca de trinta segundos Weathers derrubou a mão do seu oponente lentamente na mesa. O rosto de vinho tinto de Farrington ruborizou e escureceu ainda mais com a raiva e humilhação de ter sido derrotado por um rapazote.

“Você não pode usar o peso do corpo junto. Jogue limpo,” ele disse.

“Quem não jogou limpo?” disse o outro.

“Vamos de novo. Melhor de três.”

O teste começou novamente. As veias saltaram da testa de Farrington, e a palidez da compleição de Weathers mudou para a cor da peônia. Suas mãos e braços tremiam com o esforço. Depois de uma longa batalha Weathers derrubou de novo a mão do oponente lentamente na mesa. Houve um murmúrio de aplausos dos espectadores. O garçom, que estava de pé ao lado da mesa, balançou sua cabeça vermelha na direção do vencedor e disse com estúpida familiaridade:

“Ah! Mandou muito bem!”

“O que diabos você entende disso?” disse Farrington ferozmente, virando-se para o homem. “Que que você quer meter a matraca aqui?”

“Calma, calma!” disse O’Halloran, observando a expressão violenta na cara de Farrington. “Vamos fechar a conta, rapazes. Só a saideira e depois vamos embora.”

Um homem com o rosto muito irritadiço estava de pé na esquina da ponte O’Connell esperando o pequeno bonde de Sandymount para levá-lo para casa. Ele estava repleto de raiva ardente e desejo de vingança. Se sentia humilhado e descontente; nem ao menos se sentia bêbado; e só tinha dois centavos no bolso. Ele amaldiçoava tudo. Se lascara no escritório, penhorara seu relógio, gastara todo o seu dinheiro; e nem ao menos ficara bêbado. Começou a sentir sede novamente e ansiava por voltar novamente ao fedor quente da taverna. Ele perdera sua reputação de homem forte, tendo sido derrotado duas vezes por um mero garoto. Seu coração se enchia de fúria e, quando ele pensou na mulher com o chapéu largo que esbarrara nele e dissera Perdão!, sua fúria quase o sufocou.

O bonde o deixou na rua Shelbourne e ele arrastou seu grande corpo pela sombra do muro do quartel. Detestava voltar para casa. Quando entrou pela porta lateral viu a cozinha vazia e o fogo do fogão quase apagado. Berrou na direção da escadaria.

“Ada! Ada!”

Sua esposa era uma mulher pequena e de rosto fino que maltratava o marido quando estava sóbrio e era maltratada por ele quando ele estava bêbado. Tinham cinco filhos. Um garotinho desceu correndo a escadaria.

“Quem está aí?” disse o homem, tentando enxergar na escuridão.

“Eu, pai.”

“Quem é você? Charlie?”

“Não, pai. Tom.”

“Cadê a sua mãe?”

“Ela foi na capela.”

“É mesmo…. Ela lembrou de deixar algum jantar pra mim?”

“Sim, pai. Eu –”

“Acenda o lampião. Onde já se viu, deixar isso aqui nessa escuridão. As outras crianças estão na cama?”

O homem sentou pesadamente em uma das cadeiras enquanto o garoto acendia o lampião. Ele começou a imitar o sotaque enfadonho do filho, murmurando para si: “Na capela. Sim, na capela!” Quando o lampião foi aceso ele bateu com o punho na mesa e gritou:

“O que tem pro meu jantar?”

“Eu vou… cozinhar ele, pai,” disse o garotinho.

O homem se ergueu furioso e apontou o fogo.

“Com esse fogo! Você deixou o fogo apagar! Por Deus, vou te ensinar a deixar isso acontecer de novo!”

Ele deu um passo na direção da porta e pegou a bengala que estava atrás dela.

“Vou te ensinar a deixar o fogo apagar!” ele disse, arregaçando a manga para deixar o braço livre.

O garotinho gritou “Não, pai!” e correu choramingando ao redor da mesa, mas o homem o seguiu e o agarrou pelo casaco. O garotinho olhou desesperado em volta mas, vendo que não havia escapatória, caiu de joelhos.

“Agora você vai deixar o fogo apagar da próxima vez!” disse o homem, acertando-o vigorosamente com a bengala. “Tome isso, seu fedelho!”

O garoto soltou um guincho de dor quando a bengala cortou sua coxa. Juntou as mãos no ar e sua voz vacilou de pavor.

“Não, pai!” ele gritou. “Não me bate, pai! E eu… Eu vou rezar uma Ave Maria pelo senhor… Eu vou rezar uma Ave Maria pelo senhor, pai, se você não me bater… Eu vou rezar uma Ave Maria….”

Notas do tradutor

NT¹ – A cabine privada (snug, no original), era um espaço privativo de alguns pubs da época, com acesso ao balcão por uma janela de vidro opaco. A cerveja servida no snug era mais cara e ninguém podia ver os clientes lá dentro. Era utilizada por aqueles que não queriam ser vistos bebendo no pub, como mulheres (não eram vistas com bons olhos se frequentassem os pubs), policiais, padres, amantes e, no caso do conto de Joyce, um funcionário durante o expediente – https://en.wikipedia.org/wiki/Pub#Snug

NT² – Plain Porter é uma cerveja escura, fabricada no Reino Unido e na Irlanda (há diferenças na seleção dos maltes entre os países) que tem um agradável sabor amargo e um elevado teor de ácido carbônico. A cerveja stout, tipo de cerveja escura cuja marca mais vendida atualmente é a Guiness, é um tipo mais forte de cerveja porter; a plain porter é mais leve – https://pt.wikipedia.org/wiki/Porter_(cerveja)

NT³ – A semente de cominho (caraway seed, no original) era utilizada para mascarar o cheiro da cerveja no hálito – http://crossref-it.info/textguide/dubliners/38/2796

NT¹¹ – Cotação monetária da época: 1 xelim = 12 centavos/pennies. 1 coroa = 5 xelins (60 centavos/pennies ou 1/4 de um pound). 1 pound = 240 centavos/pennies – http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/moneyold.htm

NT¹² – Apollinaris é uma água mineral gaseificada produzida na Alemanha – https://en.wikipedia.org/wiki/Apollinaris_(water)

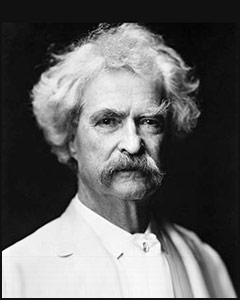

James Augustine Aloysius Joyce (1882 – 1941) foi um escritor irlandês. Considerado um dos mais influentes escritores do século 20 e um expoente do modernismo, utilizou uma gama enorme de técnicas literárias, produzindo contos, poemas e romances. Retratou sobretudo o seu país, a Irlanda, e mais especificamente sua cidade natal, Dublin. Dublinenses (1914), um livro contendo 15 contos ambientados na cidade, foi publicado após anos de conflito com editores que insistiam em mudar detalhes das narrativas. Joyce retratou nele diversos tipos citadinos, de variadas idades e classes sociais, profissões e ambições, pintando um grande quadro da Dublin dos primeiros anos do século passado. Nessas histórias apostava no conceito de epifania, um momento iluminador de entendimento ou de mudança na vida do personagem. Contrapartes é o nono conto do livro.

Além de Dublinenses, Joyce publicou três volumes de poemas, uma peça de teatro, críticas, peças jornalísticas diversas e outros contos (os últimos postumamente). Mas seus trabalhos mais reconhecidos são sem dúvida os três romances que se seguiriam, mais notadamente Ulisses (1922), onde em extremo detalhe narra um dia na vida do personagem Leopold Bloom, utilizando variadas técnicas narrativas e uma linguagem inventiva, numa história que remete aos acontecimentos vividos por Ulisses/Odisseu na tragédia grega Odisseia. Ulisses é um livro longo (cerca de mil páginas) e denso, embora seja considerado legível por grande parcela do público. Não foi o caso do seu último trabalho, Finnegan’s Wake (1939), onde levou a extremos técnicos a linguagem, criando uma narrativa em diferentes planos que utilizou colagens de diversas línguas para formar palavras e não se ateve a um enredo delineado ou à costumeira construção de personagens. Wake foi odiado por muitos leitores e críticos e considerado uma obra-prima, ainda que críptica, por outros. Já Um Retrato do Artista Quando Jovem (1916), menos experimental que os trabalhos posteriores, buscou inspiração na própria experiência de vida do autor para elaborar a transformação de um jovem de inclinações artísticas em um artista maduro.

Joyce foi casado com Nora Barnacle e teve um casal de filhos. Embora a Irlanda seja o foco central de sua obra, ele morou a maior parte da vida adulta fora do país. Saiu aos 22 anos e residiu principalmente em Trieste, Zurique e Paris. Deu aulas de inglês para falantes nativos de outras línguas e complementou a renda com serviços variados. Mais velho, com o prestígio literário estabelecido, pôde se dedicar integralmente à escrita com a ajuda de patrocinadores da sua arte, como a inglesa Harriet Shaw Weaver. Teve problemas sérios nos olhos, passando por várias cirurgias para corrigi-los, chegando a utilizar um tapa-olho em diversas ocasiões. Faleceu em Zurique, na Suíça, aos 58 anos, incapaz de se recuperar de uma cirurgia para sanar uma úlcera perfurada. Possui uma fortuna crítica extensíssima, tento sido estudado e apontado como grande influência por autores como Nabokov, Borges, Beckett (que o auxiliou na produção do Wake), Burgess e muito outros. No Brasil, a maior parte da sua produção foi traduzida, algumas delas diversas vezes. Para mais detalhes, confira o levantamento feito por Denise Bottmann. Desde 2011 em domínio público, as histórias de Joyce também podem ser encontradas na internet, no idioma original.